振付家インタビュー#1 余越保子さん、小松菜々子さん

国内ダンス留学@神戸9期「Newcomer/Showcase#1」では、9月23日・24日に余越保子振付作品『夢幻泡影(むげんほうよう)(Puff Dream Bubble Light)』を上演します。

9期初の公演となる今作は、余越が初めて振付家として2000年に発表した『Travel Theory(邦題:走行論)』を下敷きとしながら、現在新たに9期メンバーとdBアソシエイト・ダンサーと共に作り上げている作品です。

クリエーション第1週目を終えた9月1日の夜、振付・演出の余越保子さんと振付/演出補佐の小松菜々子さんにお話を伺いました。

『Travel Theory』の背景と身体性

───今回のクリエーションで参照している余越さんの過去作『Travel Theory (走行論)』についてお聞かせください。作品はどういった経緯で作られたのでしょうか?

外から見た日本社会を作品に織り込む

余越:『Travel Theory』という作品には、私も含めて4人のダンサーが出演します。初演は2000年です。自分以外のダンサーの身体を扱うことを試みた初めてのグループ作品でした。私は1990年代はプロのダンサーとして踊っていたので、その合間にソロ作品を作るという生活が続いていました。

『Travel Theory』を作ろうと思ったのは、1996年頃だったと思います。日本でオウム真理教による地下鉄サリン事件が起きた頃です。当時私はニューヨークに住んでいたんですが、事件を知った時にものすごく衝撃を受けました。事件に加担していたのが有名大学を出たエリートの人たちで、将来は官僚になったり政治家になったり、日本を動かしていくような人たちが、教団に影響を受けて自分たちで日本の中にもう1つ日本を作ろうとした、それが現代の日本社会で起きたということに驚いたんです。彼らが作ろうとしたのは完全に新しいシステムではなくて、すでにあるものを鏡合わせのように作って、そこに自分たちがやりたいシステムを組み込もうとした。そのことを興味深く感じました。海外に住んでいたこともあって、日本の社会を俯瞰で見る視点を作品に取り入れ始めた時期でした。

ニューヨークに住んでいた日本人のキャストだけで上演したことや、私が女性でアジア人の振付家だったということも含めて、周囲を驚かせた異質な作品だったと思います。

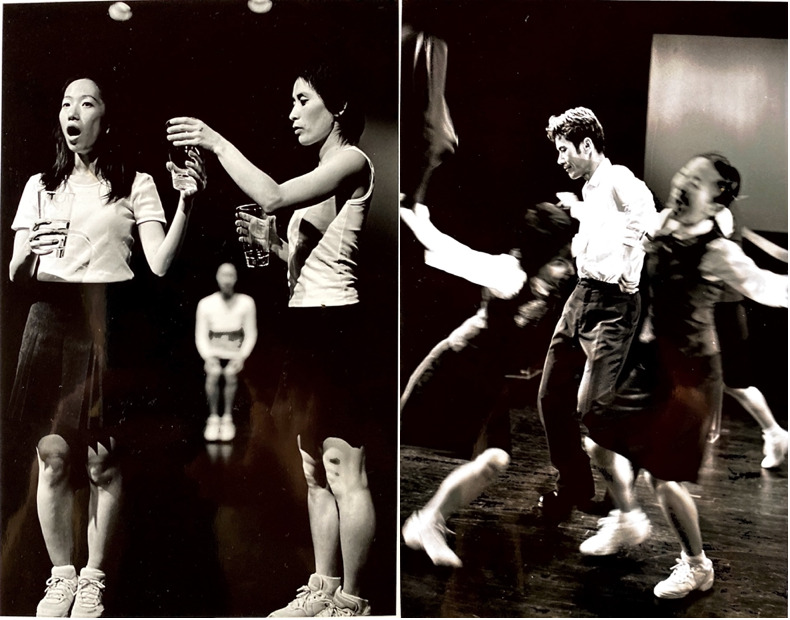

▲余越保子『Travel Theory(邦題:走行論)』photo by Steve Hart

(Dancer:Kazu Nakamura/ Mutsuyo Omatsu, Nami Yamamoto)

身体を「サンプル」として考える

余越:若い頃の私は、広島でバレエや剣道をやっていました。アメリカに渡ってからは大学のダンス学部で様々なダンスのメソッドを勉強しました。1人の特定の師匠や、1つのスタイル、テクニックで訓練されたダンサーではありません。当時のニューヨークの振付家たちが作るダンス作品はとてもバラエティに富んでいました。ダンサーとして、どんな作品でも、振付家に求められる身体性をすぐに提供することと、そして即興の能力が強く求められる時代でした。90年代に、そういった環境でダンサーとして揉まれてきたから、振付家として自分が作品を作ることになったときに、自分だけのスタイルというのがなかったんです。

そうなると、ダンサーがすでに持っている様々な身体のボキャブラリーやアイデアや質感みたいなものを「サンプル」として考えるという作り方になる。『Travel Theory』では当時ニューヨークで活躍していた日本人のダンサーと組みましたが、日本人とは言え、背景に持つ訓練法がみんな全く違っていて、共通項がありませんでした。共通する基本の身体性は歩行。歩く、走る。そういうシンプルなところから作りました。動きのボキャブラリーはシンプルながらも、全員が長年の訓練を積んだプロのダンサーでしたから、コンポジションは複雑です。シンプルな輪郭のはっきりした身体を舞台に乗せる。『Travel Theory』の身体性はこのようなものだったと思います。

『Travel Theory』から引き継ぐもの、新しく生み出すもの

振り写しの手法

───今回の作品で踊られている振付は、『Travel Theory』から来ているのでしょうか。

余越:はい、当時の振付をそのままある箇所では使っています。『Travel Theory』では挿入した映像も特殊でしたし、あの時代だからこそ、あるいは日本の国外だったからこそ実現できたこともありました。今回はもちろんキャストもまったく違いますし、当時のままの再演をするわけではありません。当時の手法を思い出しながら、今ここにいるダンサーたちと何ができるだろうと探っているところです。

───その手法というのは、どういったものですか?

余越:創作時の言葉やアイデアをシェアして、同じアプローチでマテリアルを作ってもらっています。その当時にダンサーから出てきたマテリアルと、今出てくるマテリアルは全く違うものですが、同じやり方で素材出しをすることによって、『Travel Theory』という作品が持っていた質感はキープしたままでリメイクができるかもしれないと思っています。ただ、今日の通しをやってみてまだまだ試行錯誤、悪戦苦闘中です(笑)

───今回振り写しをする際に、ダンサーに直接伝えるのではなくて、事前に映像を渡して見て覚えてもらうという方法をとったそうですが、それにはどのような意図があるのでしょうか?

余越:素材作りとしては、先ほど言ったように当時のアプローチを今のダンサーと試してみるというアイデアがありましたが、それだけだと3週間のクリエーションでは、作品を作るには時間が足りないだろうなと思いました。『Travel Theory』を作るに至るまで私が自分で作り踊っていたソロダンスの映像がたくさん残っていたので、それをダンサーに渡して、取り入れたらどうだろうなと。25年以上前の、それも即興ダンスですから、私がそのまま踊ってみせることはできません。映像を見てもらって、それぞれの解釈を素材にしたらどうだろうという考えです。

このやり方は以前にもやったことがあって、例えば今回補佐に入ってくれている小松菜々子さんが出演した『リンチ(戯曲)』という作品の時や、それ以前に『ZERO ONE』という作品を作った時にもやったことがあります。ダンサーって、人が踊る姿を見て想像する力がすごくあるんですよね。特に最近のダンサーは、映像という二次元のものから三次元のものを起こす能力に優れていると思います。私が当時踊ったようにそのままそっくりに踊ってほしいわけではなくて、私の身体がそこでやろうとしていたことを、その人の解釈で本質的に取り出してくるので、そこに生み出されるものがすごく面白い。逆に私のように踊られてしまうとあまり面白くなくて、ダンサーそれぞれの解釈で構築した身体性を素材として扱うことのほうがエキサイティングだなと思います。

───『リンチ(戯曲)』のときにも同じ振り写しの手法をとったとのことですが、小松さんは経験されてみていかがでしたか。

小松:生で踊りを見ることと映像で見ることって、受け取る身体感覚がやっぱりものすごく違いますよね。映像が持っている情報量には、「その時そのダンスが立ち上がるために何がこの人を動かしていたのか」という部分がどうしても欠けてくる。今回のような振り写しの手法をとるとき、その欠けたところは私たちダンサーが埋める部分でもあるけれど、振付家である余越さんとどうコミュニケーションを取るかが重要になってくると思います。映像から起こした振付をひとつのきっかけとして、何でこう解釈したのかという会話が生まれてくる。解釈のあとにどうクリエーションされていくかという部分が大事なのかなと思います。

今作のタイトル「夢幻泡影(むげんほうよう)」について

───今回のタイトルにある「夢幻泡影」とは、仏教用語で物事が儚いことのたとえだそうですが、どのように付けたタイトルなのでしょうか。

余越:これはいつか使おうかなと思っていたタイトルでして、パソコンにメモしていたのを最近たまたま見つけたんです。私は作品作りにおいて、重いサブジェクトを扱うことが多いです。その時々に起きた出来事、過去の出来事に自分の内面が突き動かされて作品を作ってきました。これだけ長く踊ったり作ったりしていると、物事は繰り返す、ということをやがて知る事になります。同時に舞台作品というものは、消えていくものです。どんなに良い作品ができたなと思っても、本番を終えたら消えてしまう。作っては消えて作っては消える。作品は、何年もの長い時間をかけて、いろんな人の膨大なエネルギーが投入されてひとつの世界観ができあがる、それが、舞台では一瞬で立ち消えていく、ということをずっと繰り返している。「夢幻泡影」は、夢のように陰影があり、泡のように儚い、作品とはそういうものだと。特に今回は、昔の作品を扱っているので、25年、30年前から今までのことを思い出さずにはいられません。私が今も作品を作り、踊ることができているという状況から出てきたタイトルでもあります。ダンスは、時間と空間の移行の中で起きることです。時間を身体で見るというような感覚。そこが「Travel Theory」という言葉とリンクするんじゃないかと思っています。

クリエーション第1週目の感触と、これからのこと

───本格的にクリエーションが始まってから1週間ですが、ダンサーたちの印象をお聞かせください。

余越:今回は出演者と初対面の状態から2週間や3週間でなんらかの世界観を一緒に作っていくわけですよね。通常の自分のクリエーション、つまり2年や3年かけて作品を作るのとはあまりにも違うので比較するのはおかしいんですが、それでも目の前にいる自分ではない他者の身体と向き合うことには変わらない。なので今は、ひたすらダンサーたちの身体を見ています。この人はどうやって生きてきたんだろうということが、もうちょっと読み込めたらいいなと。皆さん長年ダンスの訓練をされてきていて、それが助けになる場合と、シールド(鎧)になって奥にあるものが見えにくくなる場合もありますね。テクニックや様式美や憧れみたいなものがあり過ぎて、奥が見えてこないこともある。そこに振付家としてどうリーチできるかなと探っているところです。

───小松さんは7期の時は出演者としていろんな振付家の現場にいて、今回は振付家側のアシスタントとして参加していますが、1週間やってみていかがですか?

小松:出演者として作品をつくるときと比べると、主観的に作品の中にいるのか、俯瞰的に見るのかということでやはり全く違いますね。余越さんがいうサンプリングの手法というのは面白くて、思い返せば『リンチ(戯曲)』もサンプリング的な作り方だったなと思います。今回はベースとなる『Travel Theory』の素材、バックグラウンドの違うダンサーの身体、そして余越さんの今までの作品の振付というように、サンプルがたくさんあります。それぞれをどう組み合わせたらどんなシーンができるかという面白さがあるけれど、やっぱり根本に帰るとダンサーの身体がどう作品と出会って立ち上がるかということも、どの作品にも共通して大事なことですよね。この1週間でまずはダンサーの体に様々なサンプルが生まれて、余越さんがひとりひとりのダンサーの身体性を観察できたという時間だったと思うので、この先どうなっていくのか楽しみです。補佐の立場は作品とも距離があるし、余越さんの視点ともダンサーとの視点とも違う見方でいられます。そのことがクリエーションにとって、困ったときにプラスになればいいなと思います。

───最後に、今回の作品の見どころをお聞かせいただけますか。

余越:見どころ!やはり目の前にいるダンサーをどう際立たせるかというのが最優先事項ですね、今回は。ダンサーたちがどうチャレンジに立ち向かっていくのか。お客さんが立ち会うことでそれが充実してほしい。ということで、なるべく沢山の方に見ていただきたいです。こういう育成事業って、見る人も見られる人もダンスの環境を一緒に作っていくものだと思うんです。通常のダンス公演と違って、今回ダンスボックスに見に来てくださる方々は、国内ダンス留学プログラムの文脈がわかってきている観客がほとんどでしょう。このプログラムが長く続いている理由は、そういう見るひと、見られる人の集まる場があってこそだと思います。そういった環境が充実すればするほど舞台芸術の裾野が広がるし、見にきたことがない方は、自分とは関係ないことだと思わないで見にきてほしい。これだけの人たちが、舞台芸術やダンスの環境がどうしたら豊かになるんだろうということを考えている切実な場があって、日本全国から振付家やダンサーやいろんな作家が集まってきている。それ自体が公演の見どころじゃないでしょうか。そんな環境は、探そうと思ってもあんまりないと思うんですよね。

───今回の作品に限らず、余越さんの作品の魅力というものがあると思うんですが、小松さんから見て余越さんの作品とはどのようなものでしょうか?

小松:『リンチ(戯曲)』を見にきてくれた人が、余越さんの作品は一人一人の出演者の「形」が見えてくるのが面白いという話をしてくれました。今回、もちろんまだ1週間ですが、すでに余越さんはそれぞれのダンサーにどんなことをしてもらうか臨機応変にマッチングをしていて、そこから見えてくるものに納得したり意外だったり、とても面白いです。これからどんどんやっていく中で、一人一人がマテリアルとどう向き合っていくかとなった時に、ダンサーたちの身体が余越さんの作品に出会うことで引き出されるその人の「形」のようなものがきっと見えてくると思います。それこそが余越さんの振付の魅力だと思っています。

余越:ありがたいお言葉。振付家冥利につきます。私の作品というよりもダンサーこそが作品だということは変わらないですね、何を作っていても。

───本番までどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

クリエーションは現在3週目に入り、いよいよ大詰めとなります。9期が始まってまもなく2ヶ月、ダンサーたちは自分のなかのダンスを日々更新し続け、本番へ向かって走っています。9期の初公演にぜひお立ち合いください。

◇◇◇

〈公演概要〉

国内ダンス留学@神戸9期 Newcomer/Showcase#1 余越保子振付作品

『夢幻泡影(むげんほうよう)(Puff Dream Bubble Light)』

35年間ニューヨークで、現在は京都を拠点に活躍する余越保子。本作品は、余越が初めて振付家として2000年に発表した「Travel Theory(邦題:走行論)」の構造を用いた作品を上演します。90年代の日本の社会問題を扱った過去作を現在のダンサーらが身体で読み直し踊ります。

9期のNewcomer/Showcaseは、2名の振付家による作品に9期ダンサーとdBアソシエイト・ダンサーら5名が挑みます。それぞれ1ヶ月間の制作期間を振付家らによる作品に9期ダンサーとdBアソシエイト・ダンサーと協働し、ダンサーとしての飛躍的なスキルアップを目指します。9期コレオグラファーは、制作現場に入り振付家の手法やダンサーとのやり取りなどを間近で学び取ります。

◇◇◇

日時:2023年 9月23日(土)19:00、9月24日(日)14:00

会場:ArtTheater dB KOBE(神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館4階)

振付・演出:余越保子

出演・共同振付:〈9期ダンサー〉秦知恵里、森岡美結菜、〈dBアソシエイト・ダンサー〉加藤典子、長野里音、西岡樹里

振付/演出補佐:小松菜々子

衣装:新井海緒

衣装アドバイザー:岩崎晶子

【料金】

★早割チケット:一律1,500円(受付終了)

▶︎一般:2,500円

▶︎長田区民:2,000円

▶︎割引:1,500円(U25・障がい者・介護者・65歳以上・会員)

▶︎高校生以下:1,000円

※当日券は、各200円増し

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※12歳以下は保護者同伴のうえご来場ください。

【ご予約】

Peatix:https://9ki-ns1.peatix.com

【お問合せ】

NPO法人DANCE BOX

TEL:078-646-7044

MAIL:info-db@db-dancebox.org

【クレジット】

9期コレオグラファー:ハラサオリ、安永ひより

主催 : NPO法人 DANCE BOX

企画・制作:NPO法人 DANCE BOX

宣伝美術:DOR

写真:岩本順平

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業(次代の文化を創造する新進芸術家育成事業))|独立行政法人日本芸術文化振興会

この記事に登場する人

余越保子

舞踊家、振付・演出家、映像作家。広島県出身。

1987年から2014年までダンサー、振付家としてニューヨークとアムステルダムを拠点に活動。ソロパーフォーマンス作品『SHUFFLE』で2004年にアメリカの優れた舞台芸術作品に授与されるベッシー賞を受賞。2003年より日本舞踊の世家真流に入門。日本の古典芸能の身体を基礎としたコンテンポラリーと伝統を巡る国際共同ダンス3部作品を10年に渡りNYにて企画制制作し、ベッシー賞、グッゲンハイム・フェローシップ、ファウンデーション・フォー・コンテンポラリーアートアワードを授与。2015年にNYのダンススペースプロジェクトにて発表された『ZERO ONE』はニューヨークタイムズ 紙の批評家が選ぶ2015年度ベストテンダンスに掲げられた。上記の活動は、ニューヨークのダンスコミュニティにおいて、アジア人の身体性の新しい視点を西欧文化圏に投げかけるきっかけを作った。

2015年より京都に拠点を移す。日本舞踊の身体訓練を継続しつつ、観世流シテ方能楽師の田茂井廣道氏に師事。踊りや舞の古典の型、振付や技法をキネシオロジー(運動学)的視点から解析度を上げるペタゴジィ(教授法、訓練法)、アーカイブ(継承)をダンサーの身体で思考する活動を独自に展開している。舞台制作の他に、映像作家として、黒沢美香、首くくり栲象、川村浪子主演映画「Hangman Takuzo」(余越保子監督)を企画制作。 小山登美夫ギャラリー、シアター・イメージフォーラム(Dance NewAir主催)、神戸映画資料館、Nooderzone Performing Arts Festival(オランダ)などで上映。また、自身が書いたエッセイ集「一生に一度だけの」が森鴎外記念自分史文学賞大賞を受賞(学研出版)するなど創作活動は多岐に渡る。近年は、羽鳥ヨダ嘉郎著『リンチ(戯曲)』の第20回愛知県芸術劇場主催AFF戯曲賞受賞記念公演(2022)の演出・振付を手がけ、2024年度のKYOTO EXPERIMENT京都国際舞台芸術祭に招聘された。

2025年5月12日 時点

小松菜々子

ダンサー・振付家。

劇場が作品や作家に占有されない開かれたものであるために、劇場とその街の入会地を探しながら作品制作を行う。

即興的に繋がる人と人のコレオグラフィーに興味を持ち、自身の家の一階を本屋兼オルタナティブスペース兼公園(空地文庫 2024-)として開く。

道端に花束を置いて顔の見えない誰かにプレゼントしたり(give me some skin projct 2021-)、ダンサーと地域の人を対象にした定期的な読書会を関西圏で開催している。

2025年5月8日 時点